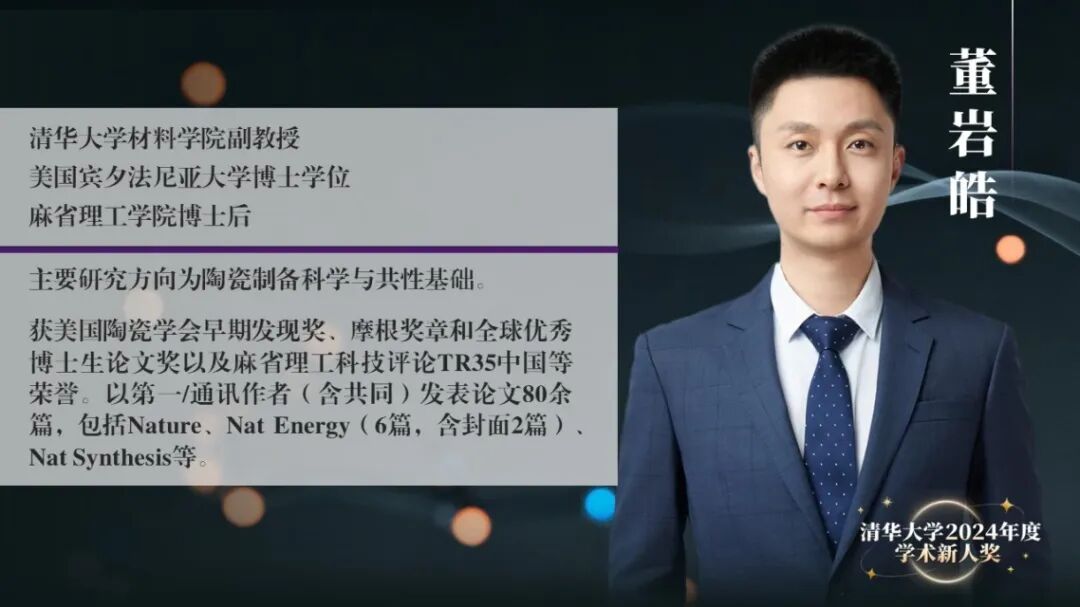

清华大学“学术新人奖”是学校青年教师的最高学术荣誉,用于奖励在学术研究上具有创新精神、近几年取得突出研究成果的青年教师。学校为每位获得者提供经费支持,用于支持教学、科研和改善工作条件。自1995年设立至今,已有303名教师获奖,从中涌现出大批优秀人才,更有诸多受人崇敬的“大先生”。9月,清华大学2024年度学术新人奖表彰名单揭晓,在荣获此项荣誉的10名优秀青年教师中,材料学院董岩皓位列其中。今年是“学术新人奖”设立30周年,学校人事处、党委教师工作部推出“学术新人奖”人物风采特辑,开展优秀青年教师事迹宣传,讲述他们坚守立德树人初心、潜心科研服务国家的师者精神!

先进陶瓷是国防安全、航空航天等关键领域和电子信息、双碳能源等新兴技术的材料基石,新型陶瓷的研发将助力我国经济、科技、综合国力的高质量发展和高水平安全。董岩皓长期从事陶瓷材料研究,自2012年攻读博士至今,他先后完成了三次重要的研究方向跨越,“求索”与“变革”始终是他科研之路上的主旋律。

缘起陶瓷烧结:“误入藕花深处”

2012年自清华材料系毕业后,董岩皓赴美国宾夕法尼亚大学攻读博士。本科期间便以独立一作发表多篇SCI论文的他,原以为博士生涯将一帆风顺,能够自主选择热门方向、快速冲击顶刊。然而现实很快给了他沉重一击——他的博士课题被定为“冷门材料”氧化锆和“冷门方向”陶瓷烧结。在一次国际会议上,有资深教授曾直言不讳:“氧化锆还有什么可做?我二十年前就不做了。”在一线科研的过程中,董岩皓也发现文献越读越老,表征越做越简单,科研范式逐渐退化为烧炉子、抛样品和看金相,似乎已经与时代脱节。科研产出也进展缓慢,博士论文中的第一篇期刊论文直到博士五年级才发表。然而,多年后回望,这段看似灰暗的求学经历,恰恰成了董岩皓科研生涯中最坚实的基石——日复一日的坚守和深耕,无形中将踏实与耐心淬炼成了他科研品格中最闪光的部分。

读博期间,董岩皓始终保持积极主动的科研态度和极强的自信心。他坚持每周与导师进行1-2小时的一对一讨论,深度沟通科研进展、困难和解决方案;他虚心接纳批评,善于从项目申请的负面评阅意见中翻转思考出新的科研思路;他坚持跨学科学习,通过广泛听讲座和向报告人请教,为老课题注入新灵感;学有余力之时,他攻读了宾大材料科学和应用力学两个硕士学位,系统性夯实知识基底。最终,凭借持之以恒的努力,董岩皓通过材料理论、多尺度计算模拟和大量实验研究,成功解决了氧化锆陶瓷烧结过程中的多个热力学和动力学基础问题。基于博士论文工作,他先后发表期刊论文9篇(其中最近一篇发表于2022年),获得了美国陶瓷学会首届摩根奖章和全球优秀博士生论文奖、Edward C. Henry Award以及宾夕法尼亚大学Sidney J. Stein Prize等荣誉和认可。这一段扎实的科研训练过程,被董岩皓看作是受益终生的宝贵财富,也为他后续的职业发展奠定了基础。

董岩皓获美国陶瓷学会颁发的摩根奖章

创新能源陶瓷:“浅草才能没马蹄”

2017年博士毕业后,董岩皓赴美国麻省理工学院从事博士后研究。他的科研生涯迎来了一次关键转身:怀着对“双碳”这一全球性挑战的深切关注,他毅然走出科研舒适区,从寻找合作导师到确定研究课题,一切从零开始,就此开启了在能源材料领域的自我重塑之路。

在全新的科研方向上,他另起炉灶,从最基础的材料合成入手,研发锂电高镍三元和富锂锰基单晶正极。当时,锂离子电池单晶正极的研究方兴未艾。特斯拉Model 3的发布引爆市场,2019年诺贝尔化学奖花落锂电先驱,领域热度空前,但核心技术仍待突破。在“二次创业”的过程中,董岩皓很快发现,他的“冷门”背景恰是破局的“金钥匙”:博士期间的陶瓷烧结研究赋予了他独特优势,让他能够脱离锂电传统思维,从陶瓷的角度思考材料合成制备与循环稳定性的决定因素,并将其应用于锂电正极、固态电池和陶瓷质子膜燃料电池等领域,形成了独具特色的研究路径。

区别于聚焦电子的电化学氧化还原和快离子的固态离子学,董岩皓以慢离子动力学为切入点,将应力腐蚀断裂、反应浸润、界面反应烧结等材料科学基础理论引入能源陶瓷研究,开发出零接触角保护涂层、行星式离心解团聚、可控表面酸处理和共烧结等合成制备与改性技术,有效提升了材料与器件的电化学活性和稳定性。在陶瓷质子膜燃料电池领域,电解质本征质子电导和器件中所表现出电导之间的差异是领域内的长期未解之谜。董岩皓在涉足该领域后,敏锐地意识到这并不是一个电化学问题,而是材料界面结合的烧结问题。基于此设想,他提出了界面反应烧结概念,创新了电化学阻抗谱分析方法,合作开发了可控表面酸处理工艺和共烧技术,首次在器件中实现了材料本征质子电导率。

2022年,董岩皓迎来其科研生涯的标志性突破——他在该领域的首篇论文即登上《Nature》,迅速引发学界关注。同年入职清华后,他在《Chemical Reviews》上发表了关于锂电氧化物正极衰减机理和自修复行为的邀请综述论文。他坦言,完成这篇综述的深度与强度“不亚于又写了一篇博士论文”。这段高度交叉与合作的研究经历,让他深刻认识到,真正的创新源于扎实的“科研硬实力”,这为他未来开拓更前沿的方向提供了重要指引。

董岩皓参加国际会议合影

求索新型陶瓷:“路漫漫其修远兮”

在清华开始独立研究后,董岩皓再次站在了选择的十字路口:是延续热门的能源材料研究,还是开辟新的方向?基于对先进陶瓷硬核技术的深厚兴趣,以及对我国全球制造业核心地位的坚定信心,他最终选择回归“陶瓷”这一根基,选择了“冷门”的陶瓷工艺和结构陶瓷作为自己的主要研究方向。

在他看来,陶瓷材料的发展脉络清晰而富有启示。陶瓷材料经历了以中国古陶瓷为代表的传统陶瓷、从上世纪中叶逐渐系统化的陶瓷科学体系、到目前百花齐放在各行各业发挥重要作用的先进陶瓷等多个阶段。在此过程中,陶瓷的含义、制备的方法、材料的性质和使用的场景等,一直随着时代的发展和产业的需求发生变化。董岩皓认为,未来陶瓷材料的发展方向是面向国家战略与高新技术需求,实现极端环境服役、高可靠性和多功能一体化,其核心在于解决制备科学与共性基础问题,突破高性能陶瓷材料制备和服役稳定性提升的瓶颈难题。与此同时,我国拥有世界上最大最全的制造业,在其高质量转型升级的时代背景下,陶瓷学科必将迎来新的变革式发展契机。如何以产业需求为牵引,平衡好基础研究与应用技术的关系,充分发挥高校的科研特质与优势,成为他持续思考的关键问题。

董岩皓作为教师代表发言

近年来,依托材料学院与新型陶瓷材料全国重点实验室的平台优势,董岩皓确立了“双轮驱动”的研究策略:一方面努力攻关纳米晶陶瓷基础研究,引领国际学术前沿;另一方面积极拓展产业合作,为我国企业解决卡脖子技术难题提供支撑。他从经典的氧化铝和氧化锆陶瓷入手,系统梳理了粉体、成型、烧结、后处理和加工等陶瓷制备全链条流程,通过湿法成型和两步法无压烧结,制备出多种超高强度氧化物陶瓷,将陶瓷制备工艺和缺陷控制推向极致。在此基础上,他创新陶瓷成分和微结构设计,全流程自主可控地开展纳米晶陶瓷集成制备科学研究,努力突破温和条件下块体纳米晶陶瓷制备的瓶颈难题,为其新兴结构功能特性研究奠定基础。

董岩皓作为班主任带队本科生实习

路漫漫其修远兮,董岩皓在清华三年的求索和实践中逐渐明白,“热门”还是“冷门”从来就不是重要的判据,科研的真正价值在于提出新思路、解决真问题,做出具有鲜明的个人特色、清华特色、乃至中国特色的高水平科研,为世界发展和技术变革提供中国智慧。