多孔陶瓷材料因其丰富孔道结构在环境、能源和航空航天等领域具有广泛的应用前景。然而在高温烧结过程中,气孔结构易塌陷产生不均匀收缩,导致结构力学与功能特性难以兼顾。现有研究策略多局限于固相烧结系统(氧化物体系),对于以氮化硅为代表的液相烧结非氧化物体系仍面临微结构、力学强度与功能特性难以协同优化的问题。

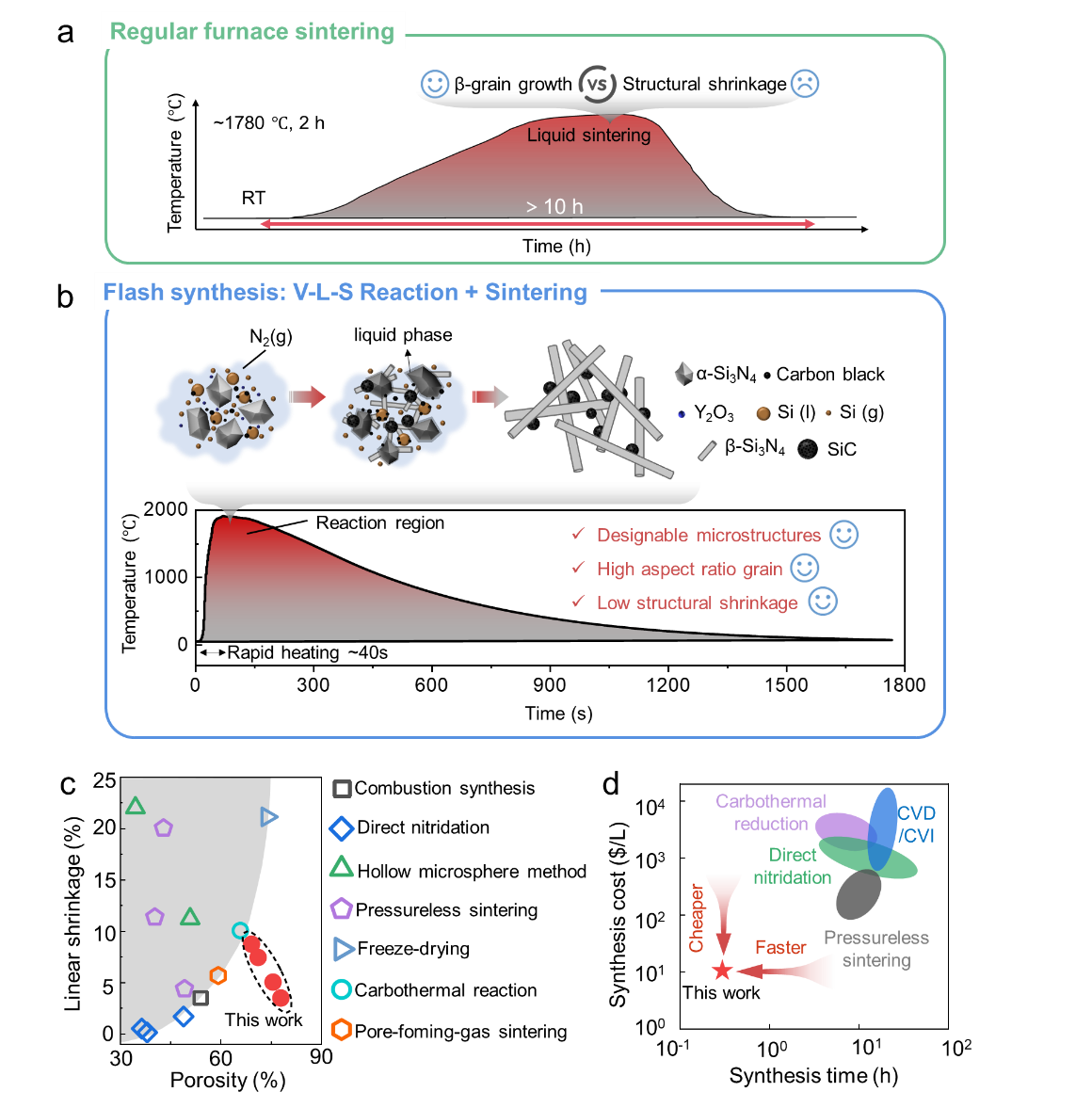

针对这一挑战,近期清华大学材料学院汪长安教授课题组基于多孔陶瓷材料的长期研究成果,通过合作研究在氮化硅基多孔陶瓷的制备技术与微结构及多功能协同调控方面取得重要进展。开发了一种燃烧驱动的快速合成策略,成功制备出兼具优异力学性能、卓越热稳定性和高效电磁波吸收功能的多孔Si3N4/SiC陶瓷,为解决多孔陶瓷材料结构稳定性与功能特性难以兼顾的长期难题提供了新途径。结合凝胶注模与燃烧反应的技术优势,利用燃烧反应的热力学与动力学特点,在数十秒内同步完成相变、晶粒各向异性生长及微结构构筑。成功协调了经典液相烧结系统中β-Si3N4晶粒生长与多孔结构收缩的矛盾关系,在79%气孔率下仍可实现3.4%的线性收缩。该策略同时具备极低的合成时间和成本,展现了其在高效、低碳制造方面的潜力。

图1. 多孔氮化硅基陶瓷合成示意图与传统方法在收缩率、合成成本及时间上对比

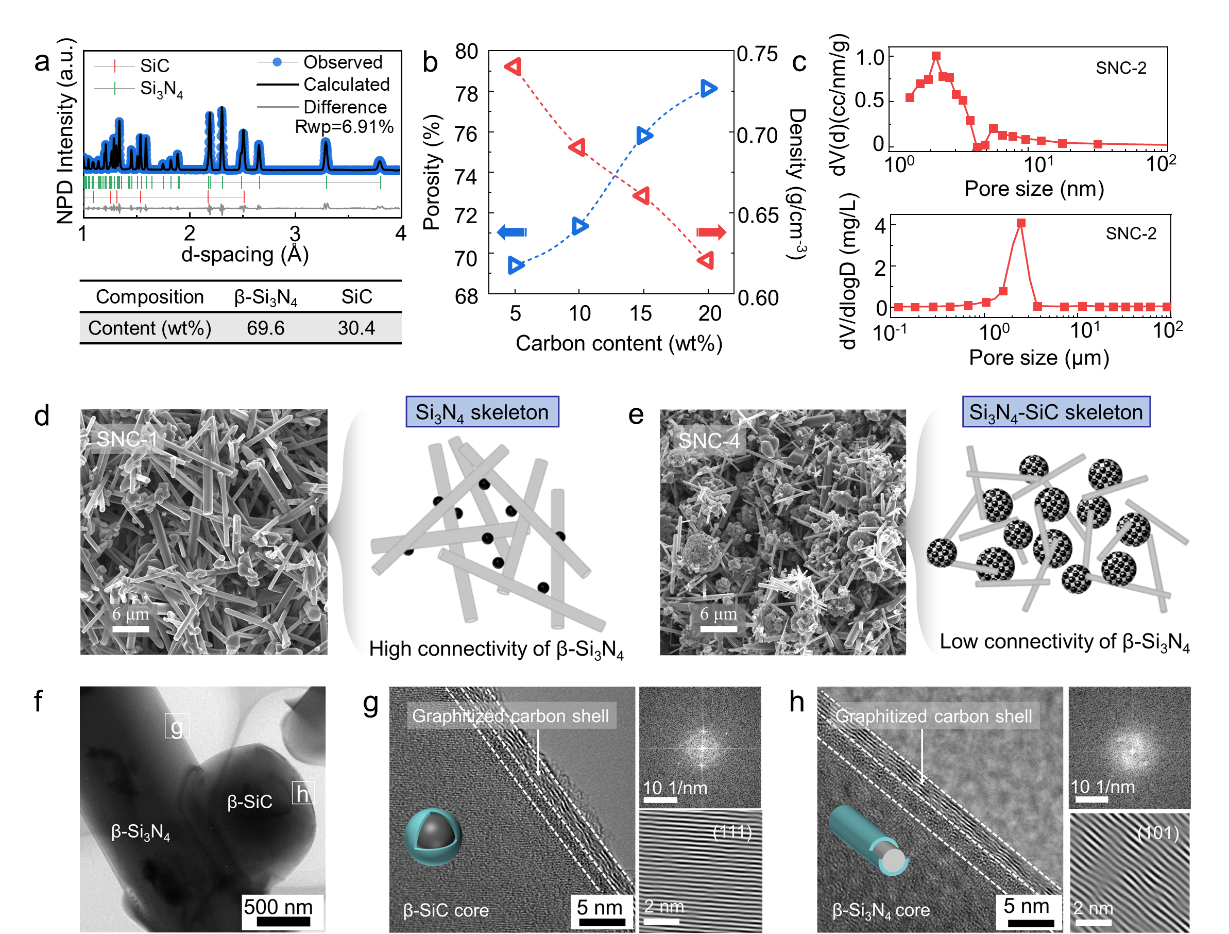

通过对Si-N-C燃烧反应设计,实现三维骨架结构、多孔参数及物相组成的精确调控,并协同优化了气孔、晶粒及界面等微结构。研究表明,该策略同步构建了分级孔结构(从2nm介孔到2.3μm大孔)、亚微米级晶粒形貌以及均匀可控的纳米级石墨碳层,形成了多尺度微结构。

图2. 多孔Si3N4/SiC陶瓷物相与微结构特征

研究表明高长径比氮化硅晶粒反应嵌合与共生形成强界面结合,同时原位生成的碳化硅钉扎晶界进一步增强了骨架结构。在69.3%的气孔率下,抗压强度和断裂韧性分别达到62.4 MPa和4.8 MPa·m1/2,实现了强度与韧性的协同提升。在结构高温稳定性方面,材料在空气中可稳定至1200℃,经历100次高温热循环后,强度保持率仍有91%,并表现出优异的热防护性能。

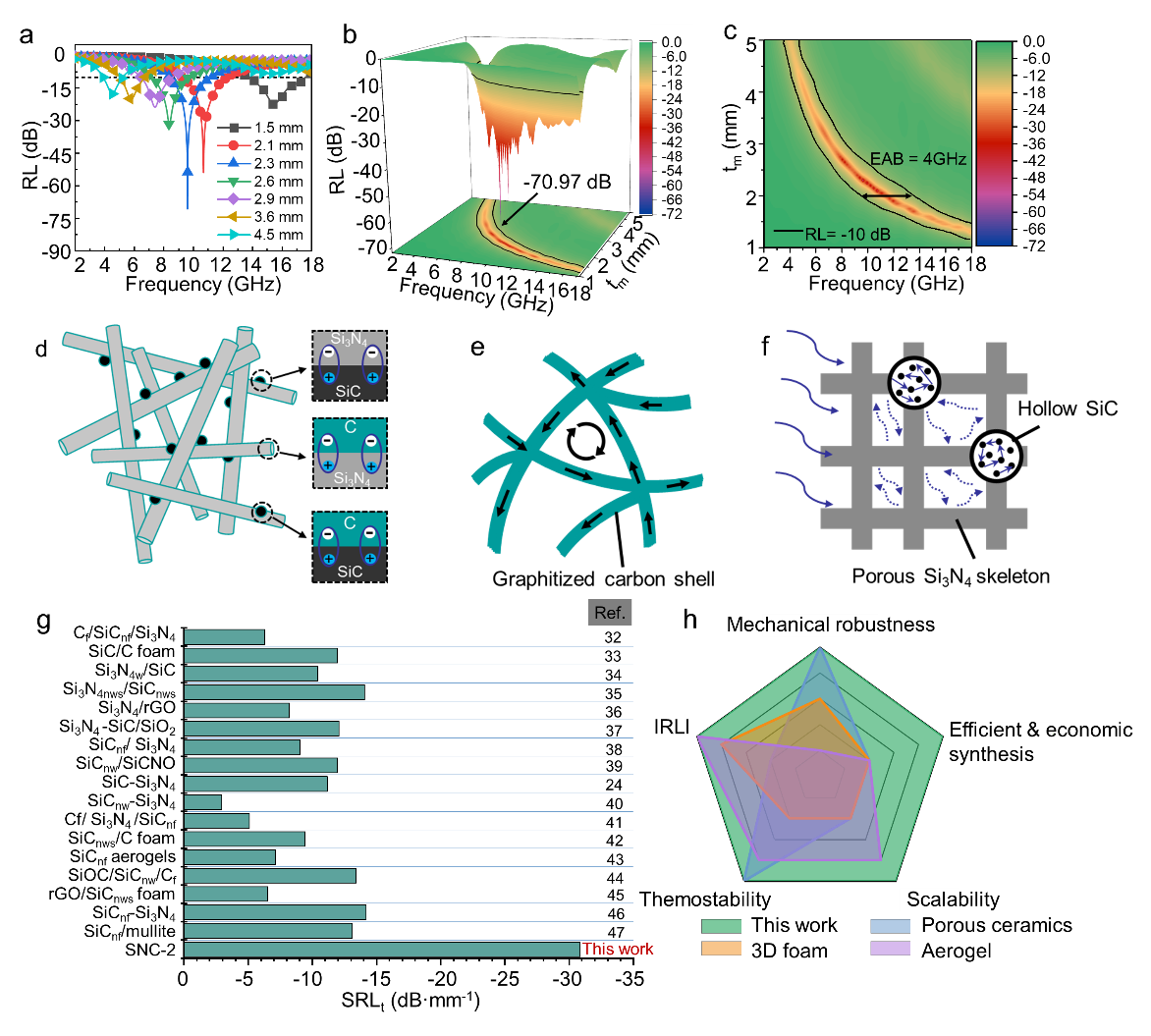

在功能性方面,得益于多尺度微结构(界面特征、纳米石墨化碳层及多级孔结构),材料展现出优异的电磁波吸收性能,在匹配厚度2.3mm下反射损耗低至-70.97dB,比吸收强度处于同类整体型吸收材料的领先水平。研究显示材料在高温氧化环境中处理后,仍能保持90%以上的电磁波吸收,证明了其在雷达隐身应用中的巨大潜力。

图3. 力学性能与结构高温稳定性

图4. 多孔Si3N4/SiC陶瓷电磁波吸收特性

该研究不仅成功演示了如何通过一种快速、低碳的技术解决液相烧结多孔陶瓷的“三元悖论”,也为设计开发面向苛刻环境应用(如高温隔热、航空航天部件电磁防护)的结构-功能一体化先进陶瓷材料提供了新思路。

相关研究成果以“燃烧驱动快速合成多功能多孔Si3N4/SiC陶瓷:协同强韧性与电磁波吸收”(Combustion-Driven Rapid Synthesis of Multifunctional Porous Si3N4/SiC Ceramics: Synergistic Strength-Toughness and Electromagnetic Wave Absorption)为题,于10月16号在线发表于《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)。

清华大学材料学院博士后陈仕乐(现为中国科学院理化技术研究所助理研究员)为论文第一作者,清华大学材料学院汪长安教授和中国科学院理化技术研究所李江涛研究员为论文共同通讯作者。研究得到国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202521617