金属卤化物钙钛矿因其出色的光电性能、溶液法加工特性和优异的机械柔韧性,已成为柔性可穿戴光伏领域中最具发展前景的材料体系之一。然而,常用的柔性聚合物透明导电基板存在表面粗糙度大、溶液浸润性差、热传导速率慢等问题,导致高沸点溶剂二甲基亚砜(DMSO)易残留于钙钛矿层与下方传输层之间的埋底界面处,进而引发界面孔洞、结晶无序以及残余应力积累等问题,严重限制了柔性器件的光电转换效率与机械弯折稳定性。因此,解析DMSO残留的微观机理,并发展一种能够简洁、高效清除界面残留物的策略,已成为当前该领域亟待突破的关键科学问题。

近日,清华大学材料学院林红教授团队合作在柔性钙钛矿太阳能电池埋底界面二甲基亚砜(DMSO)残留去除方面取得重要研究进展。团队创新性地提出了一种双官能团分子工程策略,将具有羧酸基团和碘代基的3-碘丙酸(IDPAC)分子引入SnO2/钙钛矿埋底界面。IDPAC作为化学分子桥能够实现对SnO2氧空位和钙钛矿未充分配位铅的双面钝化,通过饱和界面缺陷削弱了其对DMSO的吸附作用,实现界面残留DMSO的高效原位清除,显著提升了钙钛矿薄膜的结晶质量,释放了残余拉应力,并增强了界面结合力。

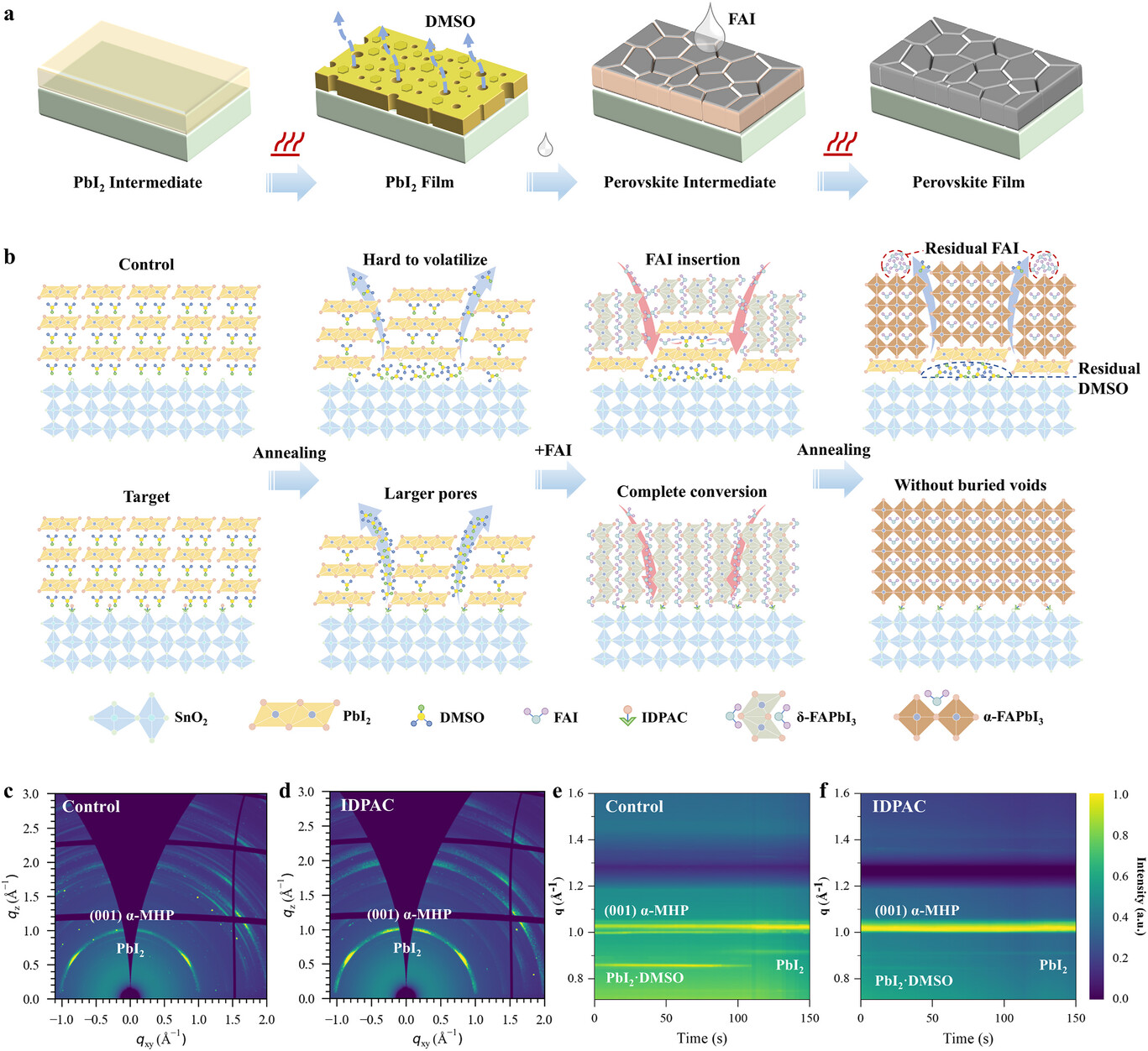

图1.双官能团分子诱导的埋底界面DMSO快速清除机制

在顺序沉积法制备钙钛矿薄膜过程中,部分DMSO以配体形式嵌入PbI2晶格形成PbI2·DMSO络合物,而剩余DMSO挥发后造成多孔形貌。埋底界面的DMSO作为路易斯碱,被SnO2上的氧空位和PbI2中不饱和的Pb2+双重吸附,抑制了退火过程中的DMSO挥发,从而形成较致密的PbI2薄膜。浸渍FAI溶液后,FAI通过与PbI2·DMSO中的DMSO分子间交换生成δ-FAPbI3,但受限于孔径和表面张力,FAI渗透不完全,导致埋底界面残留PbI2,表面FAI富集,且吸附的DMSO难以去除。高温退火时,晶粒生长与晶界闭合进一步阻碍DMSO逸出,形成界面空洞。引入IDPAC修饰后,羧基与碘代基官能团分别钝化氧空位与配位不足Pb2+,削弱DMSO吸附并促进其充分挥发,形成疏松结构以利于FAI渗透和钙钛矿完全转化。原位掠入射广角X射线散射(GIWAXS)证明了退火过程DMSO的快速充分去除和钙钛矿结晶取向优化。

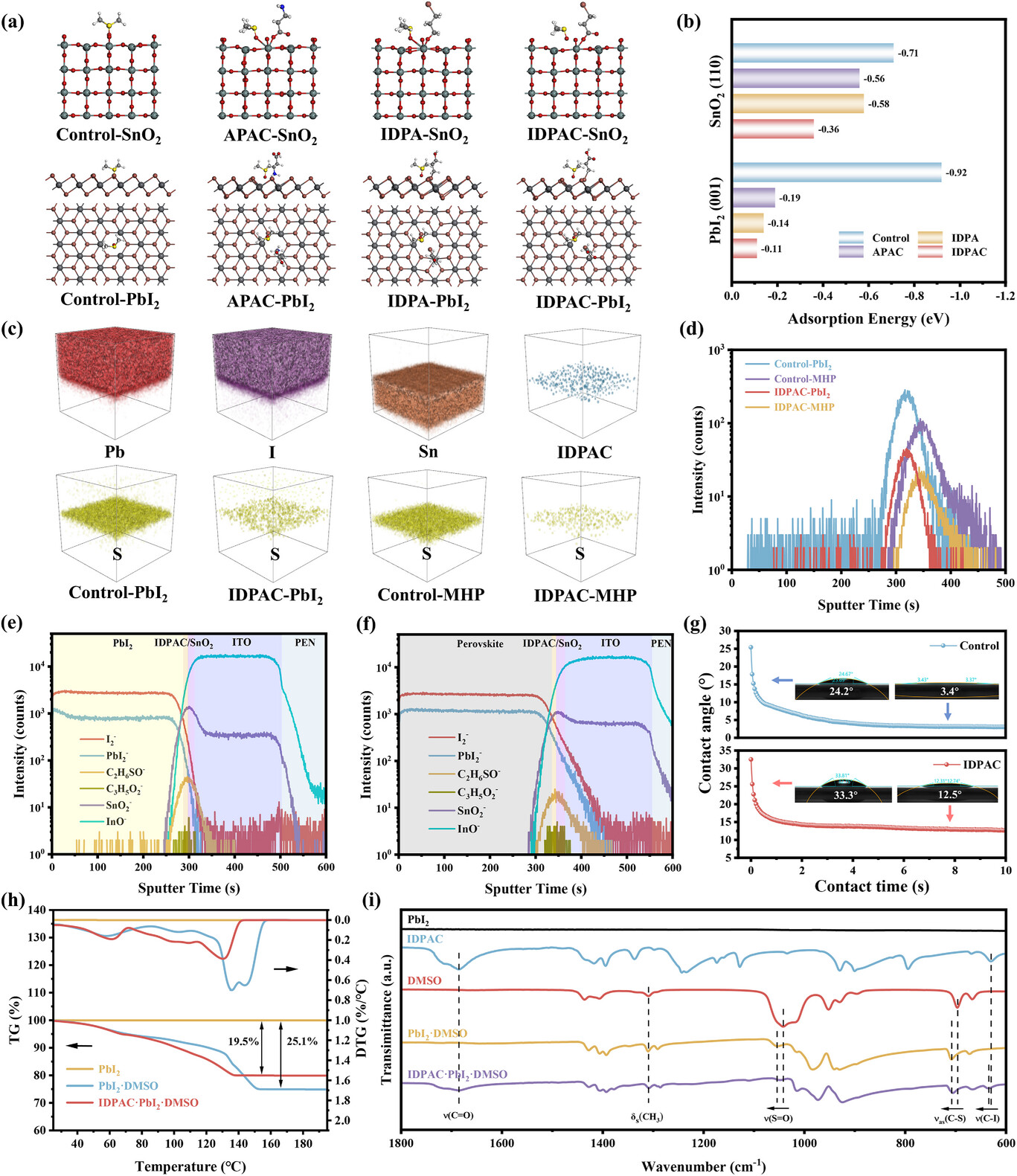

图2.柔性钙钛矿薄膜埋底界面残留DMSO的空间分布与吸附特性

理论计算结果显示双官能团分子显著降低了DMSO分子在SnO2和PbI2表面的结合能,有助于DMSO的充分挥发。飞行时间二次离子质谱确定了DMSO在PbI2与钙钛矿薄膜中的空间分布,并论证了DMSO残留量的显著降低。动态接触角,热重分析及红外光谱等综合分析表明IDPAC分子能够通过化学钝化削弱SnO2与PbI2对DMSO的吸附作用,从而获得埋底界面孔洞消除、残余应力应变松弛的高质量柔性钙钛矿薄膜。

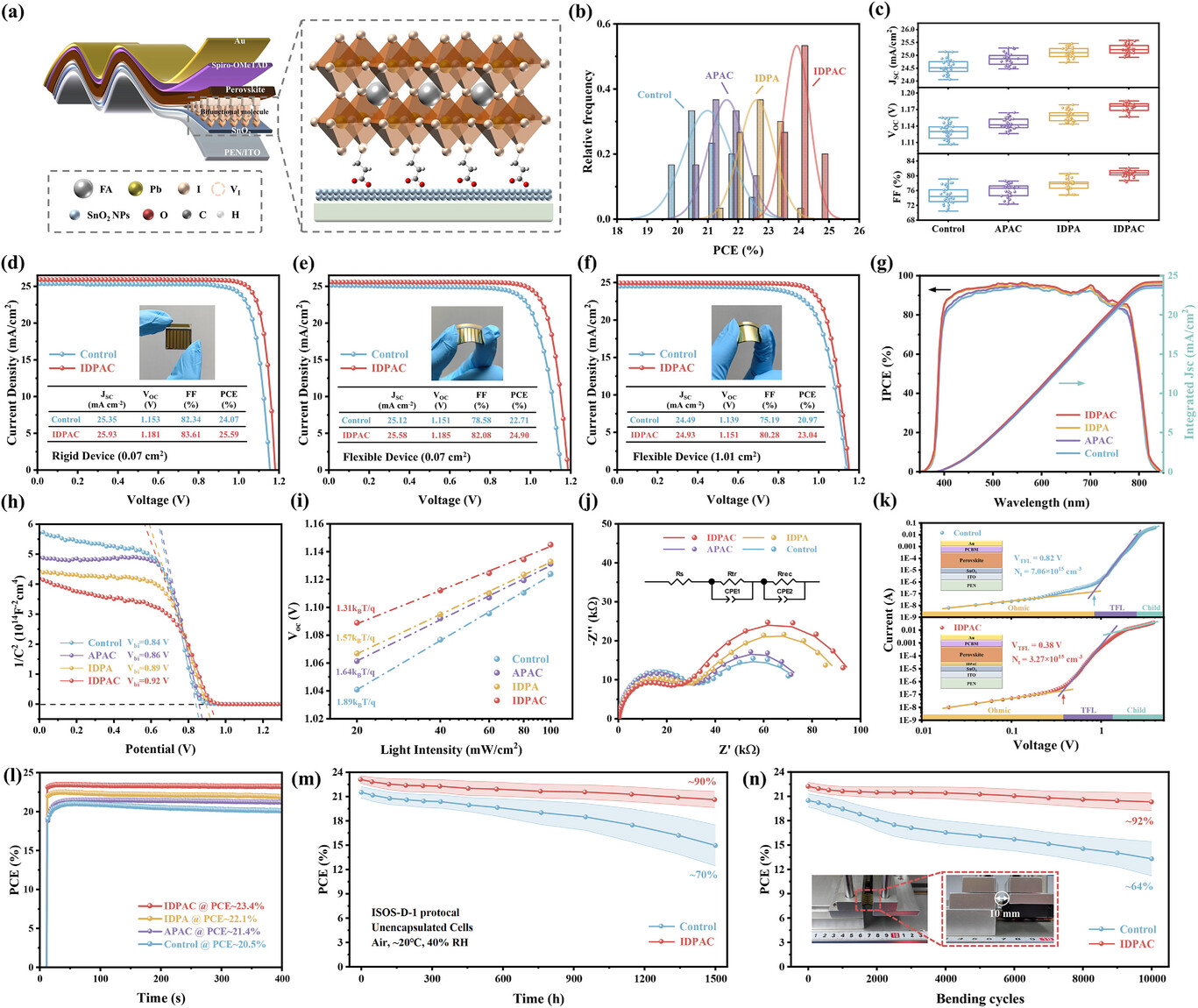

图3.柔性钙钛矿太阳能电池器件效率及稳定性

研究团队采用双官能团分子界面工程策略,成功制备出正式(n-i-p)结构的柔性钙钛矿太阳能电池,并实现了24.90%的冠军效率(认证24.39%),刚性器件最高效率25.59%(认证24.92%)。柔性电池在多种测试条件下均表现出出色的稳定性:在最大功率点(MPP)连续测试400s性能无衰减;未封装在空气中放置1500小时后,仍保持初始效率的90%以上;以5mm半径弯折10000次效率保持在92%。

研究成果以“揭示双功能分子诱导的顺序结晶过程中DMSO的充分挥发以实现高效稳固的柔性钙钛矿太阳能电池”(Revealing Bifunctional Molecules Induced Adequate DMSO Extraction in Sequential Crystallization toward Efficient and Robust Flexible Perovskite Solar Cells)为题,于10月16日发表于《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)。

清华大学材料学院2022级博士生张子灵为论文第一作者,清华大学材料学院教授林红和厦门大学教授李鑫为论文通讯作者。研究得到国家自然科学基金委员会和科技部的支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1002/adfm.202522596