在微观的材料世界里,中国科学院院士、清华大学材料学院教授朱静,以分析电子显微学为工具,探索物质的奥秘,成为我国该领域的学术带头人之一。朱静院士在我国铀离心分离机用材料研制、航空发动机关键材料的微观机理研究、纳米材料的制备-结构-性质-表征研究、高铁列车车轴研发及轮轴国产化的战略研究等方面做出重要贡献。1981年,朱静院士提出了相干微电子衍射的概念、计算及实验方法。1987年出版专著“高空间分辨分析电子显微学”,发展成像与谱学的材料综合表征;2008年引入球差校正电镜,开展亚埃尺度的材料表征。本世纪初提出了物质原子尺度的量子序参量的测定和关联研究课题,并将其应用于先进材料的研制。而在育人的道路上,她同样倾尽全力,用言行影响着一代又一代学子,让知识与公益精神在传承中焕发力量。

朱静院士有着浓厚的家国情怀。1980年代出国的她,曾被很多著名实验室邀约,但她坚持回国。“那时候有人认为朱静大概不回来了,但我心里当时想,我一定要按时回来,我说到做到。”她说,当你在国内时,你可能不知道自己有多爱国,当你在异国时,你才能深刻体会到,个人荣辱与国家兴衰是多么的紧密相连。

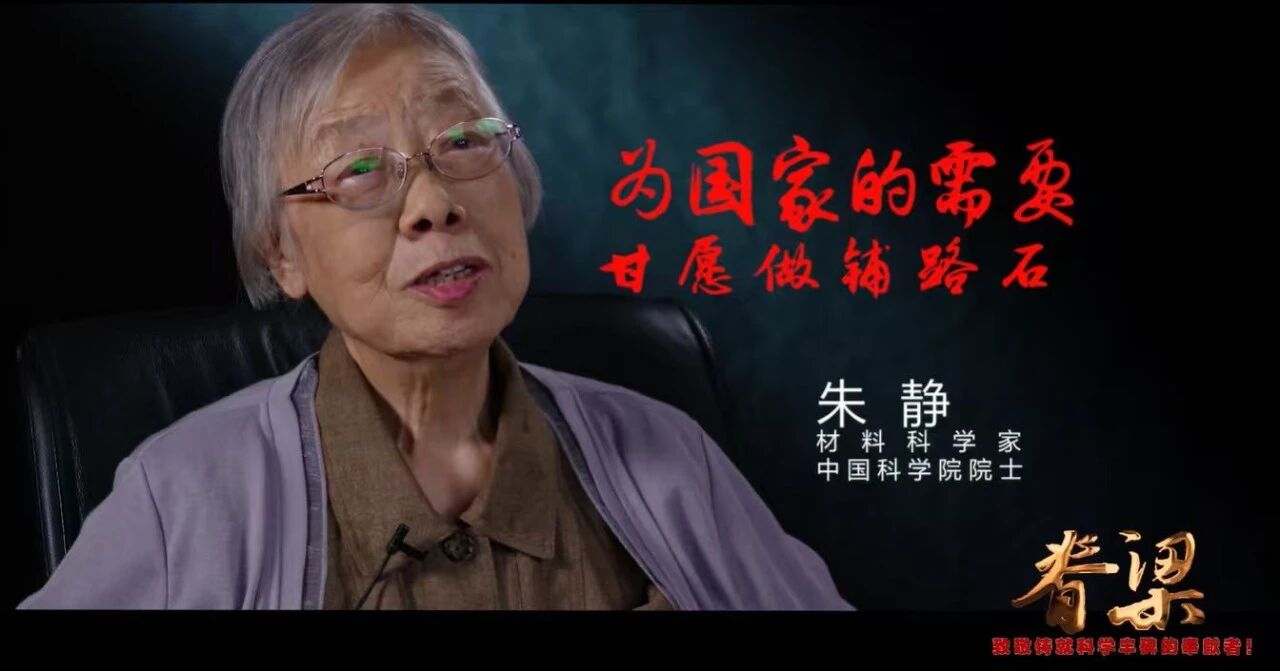

在学术上,这种家国情怀则转化为不为名利、甘愿付出的责任担当。她曾说很多技术上的突破都离不开材料,但这些成就鲜少提及材料的作用,“我们做材料领域的,就是要有这种准备,甘做铺路石,甘愿默默无闻”。朱静对实验室成员要求十分严格,“当自己发现一些现象跟老师交流时,老师会需要给出有力的实验证据,不能想当然”,朱静老师的学生回忆到,“朱老师常说,身为清华人,应该有更大的抱负,我们拥有好的师资和资源,就要有更高远的抱负,如果清华的都不去挑战一些难题,那么中国该由谁来做这些”。

朱静院士办公室的照片墙

朱静院士和她的学生们

生活中的朱静院士,对待实验室的成员就像对待自己的孩子一样,事无巨细的关心学生的生活。学生们也会特别关心朱静老师,在老师吃饭没带伞的时候去给老师送伞,在天气转凉时提醒老师注意身体。已经毕业的师兄师姐还会与实验室保持着密切的联系,他们也会不定期向课题组分享自己工作上的心得与家庭的幸福。就在朱静院士的办公室里,有一面墙上挂满了学生毕业后发给她的生活照还有“清二代”们,每次谈及这些学生,朱静院士都难掩笑意,如数家珍地介绍学生们的成长。

2025年4月26日,朱静院士(后右一)见证捐赠签约仪式

2025年4月,朱静院士在清华大学的第一届博士生张迎九校友发起捐赠设立“清华校友-材料学院朱静奖助学金”。张迎九校友1997年入学攻读博士学位,成为朱静院士来到清华大学之后所培养的首届博士生,现为郑州大学教授,研究方向主要为纳米材料与超硬材料。他一直感念朱静院士的知遇之恩和悉心栽培,在清华校友总会材料学院分会联络他的时候,他首先想到的是在校庆之际以老师名字命名奖助学金,用于奖励材料学院成绩优秀、全面发展的全日制本科生、硕士生、博士生,为那些在材料科学领域奋力探索的学子们提供物质支持与精神鼓励,助力他们在学术之路上稳步前行。

朱静院士的公益情怀,早已融入日常的育人点滴。她常以自身经历勉励学生,既要在学术上精益求精,更要心怀感恩、勇担社会责任。此次奖助学金的设立,正是她“传帮带”精神的生动延续,让这份跨越师生的温暖与责任,在材料学院的沃土上不断生根发芽,激励更多学子在科研道路上坚定前行,成长为兼具专业素养与家国情怀的栋梁之才。

朱静院士的公益,是“润物细无声”的。日常里关心学生生活、学术上严格要求,是用行动教会学生“怎么做人、怎么做研究”;而学生以她之名设奖助学金,更是把她的公益情怀接过来、传下去。她没说过多少关于公益的话,却用一辈子的育人实践,让“感恩、传承”的公益种子在学生心中萌芽,成为清华园里最动人的公益力量。

师者如灯,照亮前路。朱静院士不仅是知识的传播者、科研的领航者,更是公益路上的先行者。她用自己的方式,为教育事业、为社会发展贡献力量,成为清华特色公益文化的重要组成部分。她用实际行动告诉我们真正的大师不仅有学术的高度,更有情怀的温度!